Fragments from the book Testut L. Traité d'anatomie humaine. T.1. (1904). The selected passages recapitulate the basic information about ligamentum capitis femoris (LCF) anatomy obtained by the beginning of the 20th century. The text is prepared for machine translation using a service built into the blog from Google or your web browser. In some cases, we have added links to quotations about LCF available on our resource, as well as to publications posted on the Internet.

Quote p. 327

A. Tête. — La tète du fémur, régulièrement arrondie, représente environ les deux tiers d'une sphère. Elle regarde en haut, en dedans et un peu en avant. Sa surface libre, encroûtée de cartilage articulaire, se trouve circonscrite en dehors par deux ou trois lignes courbes appartenant à des circonférences différentes. Un peu au-dessous et en arrière de son centre, cette tête est creusée d'une dépression rugueuse: c’est la fossette du ligament rond, destinée, comme son nom l’indique, à l’insertion du ligament rond de l’articulation coxo-fémorale. Dans cette fossette se voient ordinairement cinq ou six orifices vasculaires, toujours très variables par leur situation et par leurs dimensions.

|

Fig. 317. Extrémité supérieure du fémur, vue postero-interne. (droite)

Fig. 318. Extrémité supérieure du fémur, vue externe. 1, tête, — 2, fossette d'insertion du ligament rond. — 3, grand trochanter, avec… (gauche) |

Quote p. 577

a. Tête du fémur.

— La tête du fémur, arrondie et lisse, représente environ les deux tiers d’une

sphère, dont le rayon serait de 25 millimètres chez l’homme, de 20 millimètres

seulement chez la femme. Elle regarde obliquement en haut, en dedans et un peu

en avant. A l’union de son tiers inférieur avec ses deux tiers supérieurs, un

peu au-dessous de son centre de surface par conséquent, la tête fémorale nous

présente une petite dépression rugueuse, parfois arrondie, mais le plus souvent

triangulaire ou ovalaire à grand axe antéro-postérieur: c’est la fossette de la

tête (fovea capitis des anatomistes allemands), dans laquelle nous verrons

s’insérer un ligament intra-articulaire, le ligament rond. Dans le fond de

cette fossette s’ouvrent ordinairement un certain nombre de petits orifices,

destinés à livrer passage à des vaisseaux, principalement à des veines.

A l’état

frais, la tête fémorale est recouverte dans toute son étendue, la moitié

antérieure de la fossette du ligament rond exceptée, par une couche de

cartilage hyalin, dont l’épaisseur diminue du centre à la périphérie. Il est à

remarquer que cette couche cartilagineuse est plus développée sur la partie

supérieure de la tête que sur sa partie inférieure. C’est au-dessus de

l’insertion du ligament rond qu’elle présente son maximum d’épaisseur : elle

mesure, sur ce point, 2 millimétrés et demi et même 3 millimètres.

Quote p. 579-580

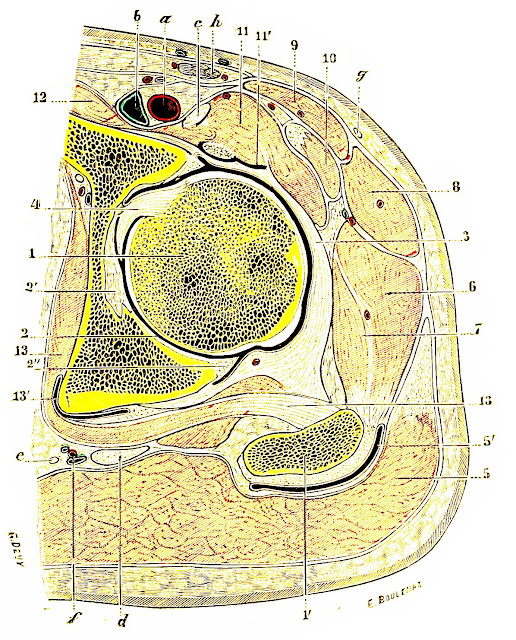

Au niveau

des trois échancrures ci-dessus décrites sur le sourcil cotyloïdien, le

bourrelet fibro-cartilagineux se comporte de la façon suivante : il descend

jusqu’au fond des deux échancrures ilio-pubienne et ilio-ischiatique: il les

fait disparaître en les comblant. Au niveau de l’échancrure ischio-pubienne, au

contraire, il passe à la maniéré d’un pont d’une extrémité à l’autre de cette

échancrure et la transforme ainsi en un orifice, moitié osseux, moitié fibreux (orifice

ischio-pubien), qui fait communiquer la cavité cotyloïde avec l’extérieur:

cette portion libre du bourrelet, jetée au-dessus de 1’échancrure

ischio-pubienne (fig. 528, 5'), a reçu le nom de ligament transverse de l’acétabulum.

Ainsi formé, l’orifice ischio-pubien est occupé en grande partie par une masse

cellulo-graisseuse, qui sert de trait d’union entre le tissu cellulaire péri-cotyloïdien

et le paquet graisseux de l’arrière-fond. Il livre passage, en outre, a un

certain nombre de vaisseaux (une ou deux artérioles et deux ou trois veinules),

destinés au ligament rond et il l’os coxal.

…

3. Moyens d’union. — Le fémur et l’os coxal sont unis l’un et l’autre par deux ligaments: 1. un ligament périphérique, le ligament capsulaire, qui entoure l’articulation et qui est doublé extérieurement par un certain nombre de faisceaux plus ou moins nettement différenciés, dits faisceaux de renforcement de la capsule; 2. un ligament intra-articulaire, que l’on désigne sous le nom de ligament rond.

Quote pp. 584-587

C. Ligament rond. — Le ligament, que l’on désigne très improprement sous le nom de ligament rond, car il est aplati, est une bandelette fibreuse épaisse qui est située dans l'intérieur môme de l’articulation et qui s’étend de la tête fémorale à l’échancrure ischio-pubienne. Sa longueur est de 30 à 35 millimètres; sa largeur mesure 8 à 10 millimètres au niveau de son extrémité fémorale, 14 à 16 millimètres à son extrémité opposée. — Du côté du fémur (fig. 532), il s’insère dans la fossette (fovea capitis) qui se voit sur la tète de cet os. Nous ferons remarquer à ce sujet que cette insertion se fait non pas dans toute l’étendue de la fossette en question, mais à sa partie antérieure seulement; sa partie postérieure, moins profonde, creusée en gouttière, unie et lisse, sert de réceptacle au ligament, mais sans lui donner attache. — Du côté de l’os coxal (fig. 533), l’insertion du ligament rond se fait de la façon suivante: ses fibres moyennes se terminent sur le ligament transverse de l’acétabulum ; ses fibres supérieures se condensent d’ordinaire en un faisceau spécial, dit faisceau pubien (fig. 533, 3), qui vient se fixer sur l’extrémité antérieure de l’échancrure ischio-pubienne; ses fibres inférieures forment de même un faisceau, dit faisceau ischiatique (fig. 533, 4), plus fort que le précédent, qui répond au bord postérieur de l’échancrure et qui se fixe sur ce bord, le plus souvent en dehors de la cavité cotyloïde. Nous ajouterons que la partie interne du ligament donne constamment naissance à des tractus conjonctifs, qui se dirigent vers l’arrière-fond du cotyle et s’y terminent au voisinage de son bord antérieur ou pubien. Ces tractus conjonctifs, recouverts par la synoviale articulaire, forment parfois, comme cela se voit sur la figure 534 (3), un véritable repli membraneux, qui relie le ligament rond à l’arrière-fond.

Le ligament rond présente, dans son développement, des variations individuelles fort étendues. Très fort chez certains sujets, il est, chez d’autres, extrêmement faible. Il se réduit parfois a un simple repli synovial emprisonnant quelques tractus conjonctifs et, dans certains cas, disparaît d’une façon complète (Palleta). L’un de nous en à observé (mai 1895) un exemple très net chez un adulte de trente-cinq à quarante ans. L’anomalie était bilatérale; malgré l’absence du ligament rond, la fossette fémorale et l’arrière-fond de la cavité cotyloïde étaient parfaitement marqués: ils étaient comblés par des parties molles cellulo-graisseuses, sur lesquelles s’étalait la synoviale. On sait que, parmi les anthropoïdes, le ligament rond fait défaut chez l’orang, exception d’autant plus remarquable que ce ligament est constant chez le gorille, le gibbon et le chimpanzé.

Quand il

est bien développé, sa force de résistance est considérable. Gills, qui l’a

étudié sur de nombreux sujets, est arrivé, comme moyennes, aux chiffres

suivants: chez le nouveau-né, il supporte de 7 à 8 kilogrammes; chez l’adulte,

de 30 à 45 kilogrammes; enfin, si on fixe les deux fémurs entre les mors d’un

étau, et si l’on cherche alors à rompre les deux ligaments à la fois en

agissant sur le bassin, on n’arrive à cette rupture qu’avec des tractions

variant de 60 à 70 kilogrammes.

Sa signification.

— Le ligament rond a été considéré pendant longtemps comme ayant pour destination

de limiter certains mouvements de la caisse: pour les uns, les mouvements d’adduction;

pour d’autres, les mouvements de flexion avec rotation en dehors. Dès 1844, Sappey,

dont l’opinion à cet égard est devenue classique, en a fait un porte-vaisseaux,

je veux dire une sorte de gaine protectrice pour les vaisseaux qui se rendent à

la tète fémorale. Welcker, en 1875, l’a comparé à son tour à une espèce de balai

chargé d’étendre la synovie sur les surfaces articulaires, par le frottement qu’il

exerce contre ces dernières. Enfin, dans ces dernières années, le ligament rond

est devenu pour Tillaux un ligament d’arrêt, s’opposant à ce que la tète fémorale

vienne peser par son sommet sur le fond de la cavité cotyloïde et nous donnant l’explication

de ce fait pathologique, qu’un choc porté directement sur le grand trochanter amène

la fracture du col, plutôt que le défoncement de la paroi, pourtant si mince, de

la cavité cotyloïde.

Que le ligament

rond, quand il est bien développé, remplisse réellement ces différentes attributions,

c’est possible, quoique discutable. Mais soutenir que c'est là sa véritable signification

morphologique, soutenir qu’il a été placé dans la position qu’il occupe par une

nature sage et prévoyante pour y remplir les fonctions qu’on lui prête, n’est-ce

pas s’incliner une fois encore devant cette vieille théorie des causes finales,

dont on a tant abusé en morphologie humaine et qu’il serait grand temps de reléguer

dans l’oubli!

L’anatomie comparée,

qu’on ne saurait jamais consulter assez quand il s’agit d’établir la signification

d’une formation anatomique quelconque, nous apprend que, chez quelques vertébrés

inférieurs, le prétendu ligament rond, au lieu de rester caché dans la cavité

articulaire, sort de cette cavité et présenta alors des rapports plus ou moins intimes

avec un muscle à insertion pubienne qui est l’homologue de notre pectiné. C’est

ainsi que chez le cheval (Sutton), nous voyons le ligament rond se diviser en deux

faiseaux: l’un qui reste caché dans l’intérieur de l’article, l’autre qui s’extériorise

(qu’on me permette cette expression), pour venir se terminer sur l’extremité

pubienne de la ligne blanche; c’est de ce dernier faisceau que se détacho le pectiné.

Chez le sphénodon et chez quelques oiseaux, notamment chez l’autruche (Sutton),

le ligament rond se continue directement avec ce dernier muscle (fig. 535), lequel

s’insère ainsi sur la tête fémorale. Nous voilà donc bien fixes maintenant sur la

signification réelle du ligament rond chez les mammifères supérieurs et chez l’homme:

c’est tout simplement un reste de tendon, qui s’est séparé de son muscle dans le

cours du développement phylogénique.

Une pareille

interprétation, qui fait du ligament rond un organe atrophié, un organe rudimentaire,

un organe sans fonction, nous explique du même coup les variations individuelles,

si nombreuses, que nous présente ce ligament.

Tout récemment

(1892), Moser a été amené, à la suite de nombreuses recherches d’anatomie comparative,

à considérer le ligament rond comme une portion de la capsule articulaire, qui,

primitivement, se trouverait située en dehors de l’article (reptiles) et qui plus

tard, par suite du changement d’orientation du fémur (mammifères), se serait enfoncée

secondairement dans la cavité articulaire. L’étude de son développement chez l’homme

nous apprendrait que, même chez ce dernier, il y a un stade où l’ébauche du ligament

rond est placée en dehors de l’ébauche de l’articulation. Moser reconnaît, du reste,

que par suite de sa pénétration dans l’articulation, le ligament rond a perdu toute

fonction et n’est plus qu’une formation rudimentaire.

|

Fig. 533. Le ligament rond, fortement érigné en haut, pour montrer son insertion sur l’os coxal. (Le ligament transverse de l’acétabulum a été enlevé.). 1, cotyle, avec 1’, son arrière-fond; 1’’ son bourrelet. — 2, ligament rond, avec; 3, son faisceau pubien; 4, son faisceau ischiatique. — 5, artère acélabulaire, avec 5’, rameau du ligament rond. — 6, 6’, veines provenant de l’arrière-fond. (droite)

Fig. 334. Le même, érigné en bas, pour montrer le repli falciforme qui le relie à l’arrière-fond. (Le ligament transverso de l'acétabulum est en place.). 1, ligament rond, avec 1’, son faisceau pubien; 1’’, son faisceau ischiatique. — 2, arrière-fond du cotyle. — 3, repli membraneux, allant de la face interne du ligament rond au bord pubien de l’arrière-fond. — 4, culde-sae synoviale. (gauche) |

a. Synoviale

proprement dite. — La synoviale proprement dite prend naissance en haut sur le bord

libre du bourrelet cotyloïdien. Elle descend ensuite sur la face externe de ce

bourrelet, le revêt dans une certaine étendue (fig. 529) et se réfléchit alors sur

la face interne de la capsule, qu’elle tapisse régulièrement jusqu’à son insertion

fémorale. Là, elle se réfléchit de nouveau, et, fuyant la capsule, elle s’étale

de dehors en dedans sur le col, pour venir se terminer sur le pourtour de la couche

cartilagineuse qui recouvre la tête fémorale.

Au niveau du

point ou elle se réfléchit de la capsule sur le col, la synoviale de la hanche est

soulevée par places, soit par des vaisseaux qui vont à la tête du fémur, soit par

des faisceaux profonds de la capsule fibreuse qui, suivant un trajet récurrent,

remontent le long du col pour venir se fixer sur un point plus ou moins rapproché

de la surface articulaire. De là, pour la synoviale, la formation de petits replis

falciformes (frenula seu relinacula capsulae des anciens anatomistes), qui s’étendent

de la partie externe delà capsule sur le col. Ces replis séreux, du reste, sont

toujours très variables par leur nombre, leur situation, leurs dimensions, leur

importance. L’un d’eux, plus développé que les autres et pour ainsi dire constant,

se voit à la partie postéro-inférieure du col, disposé suivant une ligne droite

qui réunirait le petit trochanter à la fossette du ligament rond (fig. 527,4); dans

son épaisseur chemine une petite artère destinée à la tête fémorale. Amantini, qui,

en 1889, a décrit ce repli sous le nom très significatif de repli pectinéo-fovéal

(c’est-à-dire allant de la région pectinéale à la fossette de la tête fémorale ou

fovea), a cru devoir le considérer comme le reliquat d’un faisceau musculaire qui

s’étendrait du pubis à la tête du fémur. Il deviendrait ainsi une dépendance du

ligament rond.

La capsule fibreuse,

grâce à son épaisseur et à sa continuité, ne se laisse pas traverser par la synoviale

et ce n’est qu’exceptionnellement que l’on rencontre, en dehors d’elle, de ces prolongements

synoviaux en forme de cul-de-sac qui sont si nombreux autour du genou et du cou-de-pied.

Sur un point cependant, correspondant à la partie postérieure du col, la synoviale

soulève la capsule, très mince en cet endroit, et forme une sorte de bourrelet semi-annulaire

qui est très visible sur une articulation injectée au suif (531,4). Nous avons déjà

vu plus haut, et nous le rappellerons ici en passant, qu’à la partie antérieure

de l’articulation la synoviale de la hanche communique parfois avec la bourse séreuse

du psoas par un orifice ovalaire, situé le long du bord interne du ligament ilio-fémoral.

b. Synoviale du ligament rond. — Cette synoviale forme au ligament rond une gaine complète. En haut, du côté de la tête fémorale, elle se termine exactement sur le pourtour de la fossette ou s’insère le ligament. En bas, du côté du cotyle coxal, elle s’étale sur le coussinet adipeux qui remplit l’arrière-fond et se termine sur le pourtour de cet arrière-fond, c’est-à-dire sur le bord concave du croissant cartilagineux qui revêt la partie articulaire du cotyle et sur le bord interne du ligament transverse de l’acétabulum. La synoviale du ligament rond ferme en dedans l’échancrure ischio-pubienne. Elle forme assez souvent, à ce niveau, un ou deux petits culs-de-sac (fig. 534,4) qui, sur des articulations bien injectées, se montrent à l’entrée de l’échancrure sous la forme de bourgeons plus ou moins saillants.

|

| Fig. 535. Le ligament rond l’autruche (d'après Sutton) 1. fémur, — 2, sa tète. — 3, tendon (homologue du ligament rond) du mascle pectine (4). |

Quote pp. 589-590

6. Artères.

— Les artères de l'articulation coxo-fémorale proviennent de deux sources: de

la fémorale profonde et de l’iliaque interne.

a. La fémorale

profonde irrigue l’articulation par l’intermédiaire des deux circonflexes

antérieure et postérieure.

…

Outre ces rameaux,

qui sont toujours très variables par leur nombre, leur volume et leur direction,

nous signalerons comme très fréquentes : 1. une branche, qui, née de la circonflexe

antérieure, se porte vers le ligament ilio-féinoral et le perfore un peu au-dessus

du milieu de son insertion fémorale (Morris) ; 2. une branche, qui, née de la circonflexe

postérieure, s’engage dans l’échancrure ischio-pubienne, arrive dans l’arrière-fond

de la cavité cotyloïde et se termine dans le ligament rond, dans le tissu cellulo-graisseux

de l’arrière-fond et quelquefois dans la tête fémorale.

b. L’iliaque

interne fournit des artères a l’articulation de la hanche par l’intermédiaire

de trois de ses branches: l’obturatrice, l’ischiatique et la fessière. — L’obturatrice,

par sa branche de bifurcation externe, abandonne un rameau articulaire, qui pénètre

dans l'échancrure ischio-pubienne (fig. 533,5) et, là, se divise en deux rameaux

: un premier rameau, souvent double, qui se perd dans l’arrière-fond de la cavité

cotyloïde ; un deuxième rameau, qui se porte, en suivant le ligament rond, jusqu'à

la tête fémorale. Ce dernier rameau, ordinairement très grêle, se termine à la fossette

du ligament rond (c’est le cas le plus ordinaire) ou bien pénètre dans la tête fémorale,

formant ainsi, dans ce dernier cas, une voie d’apport pour le réseau artériel intra-osseux.

— L’ischiatique jette de fines artérioles sur la face postérieure de l’articulation;

l’une de ses branches, l’artère du carré crural, abandonne aussi quelques rameaux

à la capsule, en passant entre les jumeaux et l’obturateur interne (Morris). — La

fessière, enfin, par sa branche profonde, fournit quelques rameaux articulaires,

qui parviennent à l’articulation en perforant la partie inférieure du muscle petit

fessier.

7. Nerfs. —

Les nerfs de l’articulation coxo-fémorale se distinguent en antérieurs et postérieurs:

a. Les nerfs

postérieurs se distribuent à la face postérieure de la capsule. Ils proviennent

du plexus sacré, soit directement, soit par l’intermédiaire du petit ou du grand

sciatique. Nous signalerons encore, comme appartenant aux nerfs postérieurs, un

petit rameau articulaire qui se détache du nerf du carré crural et qui se jette

sur la partie postérieure et inférieure de la capsule.

b. Les nerfs antérieurs, destinés à la face antérieure de la capsule articulaire, émanent du plexus lombaire par l’intermédiaire du crural et de l’obturateur. — Le crural, à sa sortie de l’abdomen, envoie un ou plusieurs rameaux à la partie antérieure et supérieure de la capsule. Outre ces rameaux, Duzea a décrit, sous le nom de rameaux lombaires, deux petits filets indépendants qui, comme le crural, étaient inclus dans la gaine du psoas. Il est probable que ces deux filets nerveux émanaient encore du crural, mais s’en séparaient plus haut que d’habitude. — Quant à l’obturateur, il envoie toujours à l’articulation des rameaux multiples: l’un de ces rameaux, déjà décrit par Morris en 1879 et signalé à nouveau par Duzéa, pénètre dans l’arrière-fond de la cavité cotyloïde, en passant à travers l’échancrure ischio-pubienne, et se distribue au ligament rond.

Quote p. 592

A consulter

au sujet de l’articulation de la hanche, parmi les travaux relativement récents:

Rose. Zur Mechanik

des Huftgelenks. Arch. f, Anat. und Physiol., 1865;

Koenig, Studien

uber der Mechanik des Huftgelenks, etc., Deutsche Zeitschr. f. Chirurgie, 1873;

Schmid, Ueber

Form u. Mechanik des Hiftgelenkes, Diss. Berne. 1874;

Savory, On the

ligamentum teres, Journ. of Anat. and. Physiol., vol. VIII, 1874;

Welcker, Ueber

das Huftgelenk, Zeitsclir. f. Anat, u. Entwick., 1875;

Du même, Zur Anatomie des Ligamentum teres Femoris, Arch. f. Anat. u. Physiol., 1877;

Fick, Zur Frage

der Huftgelenksfixation, Arch. f. Anat., 1878;

Sutton, The ligamentum teres, Journ. of Anat. and Physiol., vol. XVII;

Morris. The

ligamentum teres and his uses in man and animals, Brit. med. journ., 1882;

Amantini, Di

una ripiegatura sinoviale dell’articolazione del anca, Istit. Anat. di Perugia.

1890;

Bellini, Sur

un ligament non décrit de l’articul. coxo-fémorale, Bull. Soc. Anat.. 1891;

Gilis, Rôle du

ligament rond dans l’art. coxo-femorale, Montpellier méd., 1892;

Moser, Ueber

das Ligamentum teres des Huftgelenks. in Schwalbe’s Morph. Arbeiten, 1892;

Strasser u.

Gassmann, Hiftmittel u. Normen zur Bestimmung, ecc. der Stellungen, Bewegungen u.

Kraflwirkungen am Kugelgelenk, im besondere am Huft. u. Schultergelenk des Menschen,

in Merkel’s Anat. Hefte. 1893;

Gerken, Das

Huftgelenk und der Lugtdruck, Anat. Anzeiger, 1895;

Gassmann, Beitrag

zur Mechanik u. Geomtrie des Huftgelenks, Bonn, 1895;

Peyrot, Rech.

sur les ligaments antérieurs actifs et passifs de l’articulation coxo-fémorale,

Th. Bordeaux, 1902;

Seabury W. Allen,

The role of atmosphéric pressure in the hip Joint, Boston med. and surg. Journ.,

1903.

External links

Testut L. Traité d'anatomie humaine. Tome 1. Osteologie – Arthrologie – Miologie. Cinquième édition, revue, corrigée et augmentee. Paris: Octave Doin, 1904. [archive.org , wellcomecollection.org]

Testut L. Traité d'anatomie humaine. Tome 1. Osteologie – Arthrologie – Miologie. Quatrième édition, revue, corrigée et augmentée. Paris: Octave Doin, 1899. [gallica.bnf.fr]

Authors & Affiliations

Léo Testut

(1849-1925) was a French physician and anatomist. [wikipedia.org]

|

| Leon Testut Unknown author, unknown date; original in the wikimedia.org collection (CC0 – Public Domain, no changes) |

Georges Devy was a painter and illustrator of the end of the

19th century, also worked at the Faculty of Medicine in Paris to produce

anatomical plates in the 1870s. [proantic.com]

Edmond Boulenaz (1859-1905) was a Swiss artist, engraver. [wikimedia.org]

Keywords

ligamentum capitis femoris, ligamentum

teres, ligament of head of femur, anatomy, role, properties, image

NB! Fair practice / use: copied for the purposes of criticism, review, comment, research and private study in accordance with Copyright Laws of the US: 17 U.S.C. §107; Copyright Law of the EU: Dir. 2001/29/EC, art.5/3a,d; Copyright Law of the RU: ГК РФ ст.1274/1.1-2,7

Comments

Post a Comment